みなさん、「装具難民」という言葉をご存じでしょうか?

脳卒中などをへて麻痺が残った方は退院後、自力で日常生活を送るために歩行を助ける「装具」を使います。この装具が壊れたり、サイズが合わなくて使えなくなったりした時に相談する先が見つからず、不適切な使われ方のまま放置されている問題。これが「装具難民」です。患者さんが自分で不適切な修理をしてしまったり、使わなくなってしまったりすることで、体に負担がかかったり、運動量が減ることで歩けなくなってしまうことがあり、問題視されています。

この問題に対し、「何かできることはないか」と、おうちの診療所の大野洋平医師を中心とし、おうちの診療所が運営に携わるヘルスケアコミュニティ「SHIP」内で立ち上がったのが、医師や理学療法士、作業療法士、義肢装具士など多職種から成る有志のチーム「装具難民プロジェクト」です。これまでのチームの活動の軌跡をご紹介します。

そもそも装具とは?

装具は手足が不自由な方のために医師が処方し、義肢装具士が製作するもので、治療用と更生用の2種類があります。

| (1)治療用装具 医療保険を利用し、治療用につくられる装具。 装具の処方には特別の資格は必要なく、非専門の医師が処方することも可能。 (2)更生用装具 身体障害者手帳を利用してつくられる装具。 生活用装具を指して「更生用」という人もいるが、手帳を利用して製作するものはすべて更生用装具となる。 |

装具は数万円~10数万円するものも少なくありません。ただし、各種の制度を利用できることが多く、患者さんご自身の負担額はもう少し抑えられます。

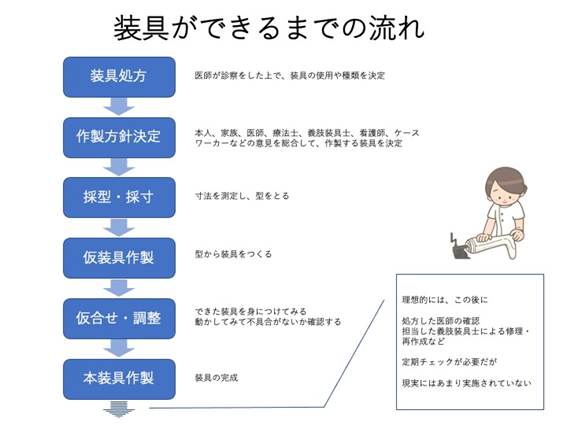

装具ができるまでの一般的な流れは下記の通りです。

まず、医師が患者さんの年齢や生活状況、身体の状態などを総合的に考慮して、装具の必要性や最適な装具を検討します(理学療法士や義肢装具士と話し合って決めることもあります)。装具を使ってもよいとなると、次は製作です。装具の製作を専門とする国家資格を持つ専門職、義肢装具士(PO)が患者さん一人ひとりに合わせて装具を作っていきます。

装具は基本的にオーダーメイドのため、最初に患者さんの型を取り、仮装具を作成します。仮合わせの後に必要な修正を行い、装具を完成させます。完成した装具を患者さんが装着し、問題がないことを確認したら引き渡し完了です。採型から引き渡しまで、だいたい2~3週間程度かかるとのことです。

もともとは患者さんにフィットしていた装具でも、毎日使ううちにパーツが摩耗したり、特にお子さんは成長してサイズアウトするなど、段々と合わなくなっていきます。そのため、本来であれば引き渡し後も定期的にフォローして調整する必要があります。

しかし、現状では処方した医師や製作した義肢装具士に定期チェックの義務がないため、「渡して終わり」になってしまっているケースが非常に多いのです。

合わない装具はトラブルのもと

「装具難民」の問題は、合わない装具がかえってトラブルを生んでしまう点です。例を挙げると、装具と皮膚が擦れて傷ができてしまう、手足が正しく動かされないことで筋肉が硬くなったり関節が変形して動きが悪くなる部分が出てくる、合わないので使わなくなってしまいますます筋肉が硬くなったり歩かないことで体力が低下する、などの問題があります。

調整するには、装具が合わなくなっていることに患者さんか周囲の人が気付き、適切な人に修正または再製作の相談をしなくてはなりません。けれども、情報が不十分で作り替えたり修理したりする必要があることを知らず、仮に問題を感じていても問い合わせ先が分からないため、「装具難民」となってしまいます。

チームのメンバーは、実際にガムテープなどで装具を補修して使っている患者さんを見て課題意識は持っていましたが、なぜそういう事態になってしまうのか、背景が理解できていませんでした。

装具を作る際には保険制度が利用できますが、保険を利用しても一旦は全額支払いが必要です。年金生活の方も多い患者さんの立場からすると、決して少なくはない出費となってしまいます。制度自体が複雑で分かりにくく、金銭面や制度面に問題がありそうだと仮説を立てました。一方、調べたり考えてみたりするなかで、装具について知らないことが多いと感じたメンバーは、義肢装具士の方を呼んで勉強会をすることにしました。

装具難民を救え! 活動する医師や義肢装具士に聞く

第1回目の勉強会で講師としてお招きしたのは、ベテラン義肢装具士の久米亮一さん。ご自身で経営されているCOLABOは、業界としては珍しく在宅に比重を置いているのが特徴です。治療期よりも長い生活期をフォローすべきという信念のもと、足立区という狭い範囲に絞ることで、きめ細やかなフォローの実現を目指しておられます。

お話を伺った結果、「装具難民」を減らすには想像以上に経済的・制度的な壁が高く、個々の企業の営業努力だけではとても超えられないものであることが分かりました。

第2回目の勉強会では、装具難民の方と関係者を結ぶプロダクトを検討されている整形外科医であり、リハビリテーション科医である黒田明日香先生の構想を伺いました。さらにTwitterやYouTubeで積極的に発信をされている義肢装具士の阿部さん(しん@義肢装具士(PO))、三浦さん(義肢装具士みうら@装具でリハビリを楽しく♪)、朴さん(廻る寿司)のお三方にご意見を伺いました。

当日は、黒田先生が考える、患者とのマッチングアプリの実現性を検討しました。そのなかで見えてきたのは、患者と義肢装具士をつなぐ以前に、そもそも装具の関連制度や義肢装具士という職業、装具そのものがあまりにも世間に知られていないという問題でした。この話し合いを経て、チームでは、患者と装具会社をつなぐことと並行して、装具や義肢装具士を知ってもらうことの重要性を認識しました。

退院後に「装具難民」が生まれる社会構造的な問題

2度の勉強会で得た現場の課題をかいつまんで紹介すると、次のような点が挙げられます。

| ・身体障害者手帳取得後に早いタイミングで更生用装具をつくり、治療用装具と一緒に使用すれば修理などの対応もしやすくなるが、更生用装具は製作のために役所へ判定を受けに行く必要があるなど、身体が不自由な方の現実が考慮されていない仕組みになっている ・制度が複雑で、地域によっても異なり、退院時に今後の装具の扱いについて説明できる人材が少ない ・経営面で難しいため、装具外来も数が限られる ・装具メーカー側は修理・再製作で期待できる報酬が訪問料と見合わないため、在宅での修理に対応すると移動コストだけで赤字になる ・患者側ではそもそも身体が不自由な上、所得収入が低い方が多く、訪問料や修理費を負担しにくい ・義肢装具士人口が少なく地域に偏在しているため、選択肢が狭められている地域も多い |

つまり、社会の仕組みとして退院後の患者をフォローする体制が整っていないため、患者さんとしてはきちんと作り直してもらうより自己流で対応してしまう方が合理的だという状況になってしまっているのです。

「装具難民」を生みやすい土壌に向き合っていくには?

第2回目の勉強会はクローズドなイベントだったこともあり、関心の高い参加者が話し合うなかで、表には出てきにくい業界の問題にも話が及び、議論が盛り上がりました。

医師の立場から共有されたのは、装具について学ぶ機会がなく聞く人もいないという状況です。指導を仰ぐ医師も詳細を理解しておらず、義肢装具士という職業の存在を認識していない医師も少なくありません。処方した後は装具会社の対応範囲だという認識の医師も多く、自身が積極的に関与する領域だとは感じにくい状況になっています。また、そもそも正常な手足の動き方というのは医学の対象外のため、装具の装着前後でどれほど動きが良くなったのか患者さんの動きを見ても評価できないという現実がありました。義肢装具士との接点や学習の機会が少ないという点では、理学療法士や作業療法士も同じとのことでした。

一方、国家資格である義肢装具士は勘と経験がモノを言う職人の世界。装具を作製したりフィッテイングしたりした際の評価は主観的で、統一された基準がありません。客観的に装着時の動きの評価をしていこうとしても、測定機器は高価でなかなか評価方法について研究を進めるというわけにはいかないのです。また、技術流出を懸念して情報共有が行われない風潮もあり、参加いただいた義肢装具士の皆さんはそんな業界に風穴を開けようと、それぞれに試行錯誤されている最中でした。

こうして互いに置かれた状況や感じている問題を話し合い、もっと相手の仕事を知り積極的に連携していくことの大切さが改めて感じられました。

「装具難民」の解決というゴールまでは遠回りかもしれませんが、まず装具や義肢装具士を知ることはその第一歩となるでしょう。

「装具難民プロジェクト」で取り組んだこととこれからやっていきたいこと

そこで、プロジェクトチームでは義肢装具士の認知拡大に向けて、2つのイベントを実施しました。

1つは茨城県で福祉関連のイベント研修を企画運営している「いばふく」とSHIPのコラボレーション企画です。義肢装具士の仕事を紹介するオンラインイベントを行いました。

もう一つは若手医師・医学生向けサービスAntaaとのコラボ企画です。「かかりつけ医に知ってほしい義肢装具士のお仕事」と題し、情報発信を行いました。

いずれのイベントにも関心ある医師や理学療法士などが参加し、活発に質疑応答や情報交換が行われました。「リハ医のいる病院を把握し積極的に紹介する」「病院にきている義肢装具士に話しかけてみる」など、自分1人でも始められるアクションのアイデアも共有され、草の根の取り組みにつながる手応えがありました。実際に、イベントで知り合った義肢装具士とケアマネがつながることにより地域連携が強まった事例もあります。

「装具難民」は患者本人が問題と認識していないことも多く、近くでケアする人が積極的に動くことも大事です。プロジェクトチームでは引き続き、医療者側への啓発に取り組んでいくとともに、黒田先生を中心に当事者である患者が自分で情報収集や相談ができるようなプラットフォームづくりにも挑戦していきたいと考えています。